|

|

一、村庄基本情况 (一)区位条件 港墘村地处崇武半岛东边突出部、三面临海,大港湾南侧,东南毗邻大岞村,是惠安县首批革命老区村、福建省最大的民俗文化游目的地,亦是全县渔船最多、渔产品产量最高、从事渔业人员最多的传统渔业村。距离崇武镇政府4公里,距台湾梧栖港97海里,水陆交通方便,地理位置优越。村域面积244.35公顷,下辖港墘、西堡、田北3个自然村,共有28个村民小组,2085户8158人。 (二)村庄特点 1.山海资源丰富,多元文化交融的滨海特色村 港墘村拥有“山、海、林、湖、岛”五类自然资源,以及“海洋文化、红色文化、惠女风情文化、闽南建筑文化”四类文化资源,资源种类丰富、特色鲜明,具有强烈的产业转型升级和文旅开发诉求。 2.建设空间品质待提质升级的转型社区 港墘村在快速工业化和城镇化的进程中,呈现典型的城乡过渡和半城市化空间特征。其中,西侧已形成较为成熟的现代化城镇和工业功能,吸纳了大量外来务工人员(以青壮年为主),人口流动性催生现代城镇服务功能需求的扩张,带来一定的经济活力。东侧保留着高密度的传统村落肌理,在功能业态和空间形态上形成鲜明对比。

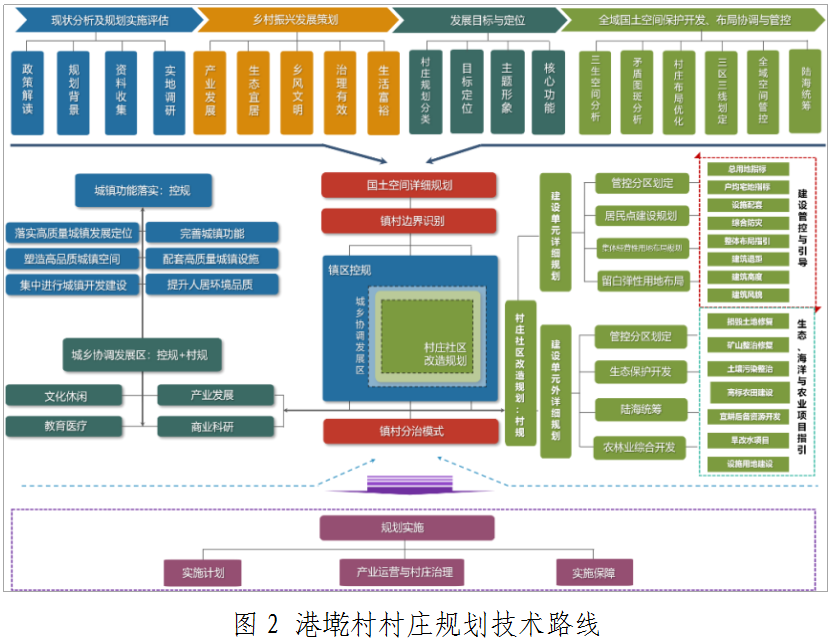

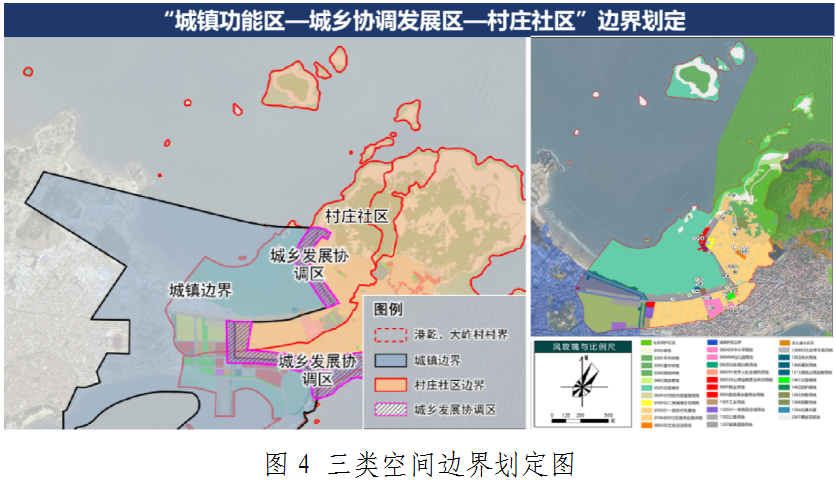

二、规划情况 (一)村庄发展问题总结 1.传统业态与转型升级诉求之间的发展矛盾 港墘村拥有丰富的滨海旅游资源,但现阶段仍以初级渔业为主导,第三产业发展滞后,旅游产品形式单一,支撑性基础设施薄弱,村集体经济自主发展能力不足,急需在文旅融合、业态更新及渔业升级之间实现结构性转型。 2.崇尚集约需求与低效利用之间的用地矛盾 随着人口流动性加剧和服务需求提升,宅基地利用粗放、建设约束机制缺失、绿地与公共空间匮乏等问题日益凸显,整体空间品质有待提升。亟需通过盘活闲置资源、优化用地布局、完善配套基础设施,推动三产融合,提升空间治理效能。 3.乡土文化保护与城镇功能衔接之间的城乡矛盾 在城乡融合不断加快的背景下,港墘村面临着保护传统村落肌理与引入现代服务功能的双重压力。如何在传承文化与传统建筑风貌的基础上,实现与城镇功能的有效衔接,是当前规划面临的关键挑战。 (二)规划编制经验 1.深化编制技术研究,创新规划内容体系 围绕“产业升级、港村联动、社区提质”的目标,规划团队聚焦空间治理短板、产业发展瓶颈和文化生态保护压力,编制“城郊融合、保护开发并重、多规协调”的实用型村庄规划,形成“产业升级-港村联动-分区管控-共同缔造”的规划编制与设施技术路径。 (1)探索科学、有效的镇村一体开发模式。基于道路交通、土地权属、配套设施、空间结构等多维数据分析,科学划分“城镇功能区-城乡协调发展区-村庄社区”三类空间,分类指导村庄发展。 (2)探索多规合一、实用型村庄规划内容体系。依托渔港经济区建设,联合大岞村开展多规融合联合编制。整合资源禀赋,统筹公共服务与文旅产品开发,构建“山海联动、文旅共生”的发展路径。 (3)探索镇村空间精细化规划管理的共同缔造路径。探索以村民参与为导向的共同缔造机制,强化成果可视化表达与片区管控体系,助力实现空间治理精细化、社区发展参与化。

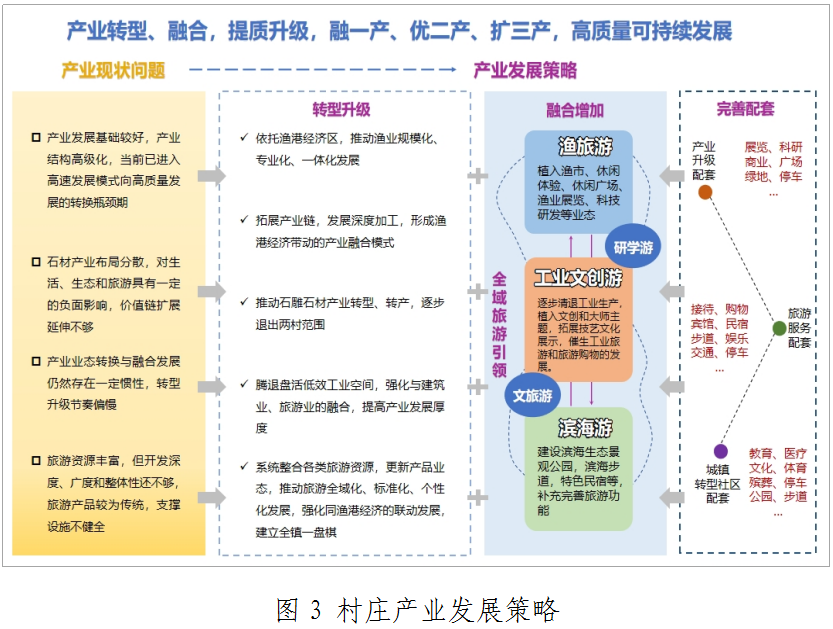

2.生态文化战略驱动产业升级 充分挖掘“山海林湖岛”自然资源与“海洋、红色、惠女、闽南”文化资源,以生态保护修复与文旅融合发展为导向,强化邻村联动发展,构建“融一产(渔业升级)、优二产(转型加工)、扩三产(文旅开发)”的村庄产业体系,促进传统渔业升级,释放三产文旅发展动能。

3.合理分区引导港村协同发展 科学划分“城镇功能区-城乡协调发展区-村庄社区”,构建分类引导、功能互补的空间格局,有效协调东侧传统村落保护与西侧城镇渔港功能拓展需求:①城镇功能区以渔港经济为核心,重点推进产业转型和低效用地再开发;②城乡协调发展区承接港区服务外溢,发展仓储、商业、渔业配套等功能;③村庄社区聚焦改善居民生活与基础设施,推动旅游服务中心、“党建+”邻里中心等公共服务设施建设,实现城乡功能互补与资源利用最大化。

4.存量空间分类评价与精准施策 评价存量空间面临生态景观、历史文化、利用效率等问题,提出“生态修复、保护整治、提效改造、样板新建”的分区规划对策,系统提升生态韧性、文化传承、用地效率和宜居水平:①提效改造:整合低效用地与建筑,通过土地盘活、混合开发,完善居住服务功能,引入旅游配套设施;②样板新建:改善交通不畅、闲置资源分散等问题,通过集中安置、道路整治与公共空间建设,打造新时代农村社区示范样板;③保护整治:注重风貌管控与设施共享,维持建设底板稳定,实现品质增长;④生态修复:集中整治岸线破坏等问题,规划建设公益骨灰堂,实施滨海绿化与复林,重塑生态格局。

三、规划实施成效 港墘村在乡村规划实施过程中,围绕生态保护、文旅发展、产业升级和公共服务提升四大方向,取得了显著成效。 (一)公益骨灰堂:生态殡葬与文化景观融合 港墘村公益骨灰堂位于岞山山脚,占地3326㎡。建筑风格采用闽南传统红砖与燕尾脊形式,体现地域文化特色及乡村精神归属,打造集生态保护与文化传承为一体的生命纪念空间。项目实施后,零散墓葬集中迁入,清理原有滨海岸线和农田墓点,配合山林保育及海岸带治理,有效改善生态环境,拓展文旅空间。 (二)旅游服务中心:文化建筑活化与网红打卡地塑造 旅游服务中心项目选址于1966年兴建的闲置石头厝内,总占地316㎡。规划过程中保留原建筑主体结构,融合玻璃幕墙与景观廊道等现代元素,建成涵盖惠安女服饰传习、滨海民俗展览及渔业村史馆的综合文化空间,现已成为研学基地与网红打卡地。 (三)渔业服务中心:渔业产业整合与经营模式升级改造 港墘渔业服务中心位于村主入口区域,占地1842.29㎡,原为闲置旧厂房,周边摊贩聚集、交通失序。项目规划实施过程中,通过厂房结构加固、立面美化,整合周边摊贩形成统一经营管理平台,新增规范摊位50余个,经营面积达到1200㎡。采用“合作社+农户”经营模式,有效保障渔产品品质,促进村民增收。 (四)“党建+”邻里中心:共建共享社区新模式 港墘村“党建+”邻里中心位于村委会南部区域,占地31816.70㎡,规划整合惠女风情写生基地与渔业养殖资源,打造港墘核心社区服务区域。项目根据“市场化—半市场化—公益性”用地布局,新增城镇住宅、养老设施、公园绿地、社区服务中心及体育设施,解决260户村民自住需求,服务覆盖1800人,形成“十五分钟便民生活圈”。 四、规划服务 项目编制团队于2021年与崇武镇人民政府签订校地合作与服务协议。村庄规划编制完成后,为保障规划实施、解决实际问题,团队开展了规划实施全过程的咨询和服务,重点开展村民建房指导、项目落地咨询及规划实施跟踪等规划陪伴服务工作。 五、经验总结与未来展望 港墘村村庄规划积极探索乡村振兴背景下,滨海特色村庄“生态保护+产业转型+文旅融合”的发展模式,形成镇村统筹、多规融合、空间优化与治理创新的规划技术路径。未来,规划实施将持续优化村域功能结构,强化集体经济能力,推动港墘村成为集文化魅力、生态品质与产业活力于一体的滨海乡村振兴典范。 (文/厅规划处 泉州市自然资源和规划局 惠安县自然资源局) |

fbd5186c-b893-47f2-addb-9ae3a7d4a407.png)

c89b24c0-7163-4b6e-8e00-cdcbadcaa10f.jpg)